Sonntag, 30. Juni 2024

Passau

30.6.2024

In der Stadt Passau im deutschen Bundesland Bayern habe ich ein Fußballspiel besucht. 54.000 Menschen leben hier.

In Passau fließen Donau, Inn und Ilz zusammen, weswegen die Stadt „Dreiflüssestadt“ genannt wird. Das historische Stadtgebiet Passaus, die Altstadt, liegt auf einer langgestreckten Halbinsel zwischen Donau und Inn. Blick vom Innsteg, auch Fünferlsteg nach der früheren Brückenmaut von fünf Pfennigen genannt.

Am Ufer des Inn.

Mahnmal an der Passauer Innpromenade aus dem Jahr 1996 an die Verbrechen der Nazis

Der Dom St. Stephan ist die von 1668 anstelle von Vorgängerkirchen in barockem Stil errichtete Bischofskirche. Bereits im Jahr 739 war Passau Bischofssitz. Passau lag zwar jenseits der Grenze, der Großteil der kirchlichen Zuständigkeit des Bistums lag auf österreichischem Territorium. In mehreren Jahrhunderten erreichten Habsburgerkaiser durch neue Bistumsgründungen Verkleinerungen des Passauers Bistumsgebiets bis schließlich 1783 mit den Gründungen der Bistümer von Linz und St. Pölten auch die letzten Reste an Passauer Diözesangebiet in Österreich wegfielen. Weltlich regierten die Passauer Fürstbischöfe von 1217 bzw. 1262 bis zur Säkularisation 1830 mit dem Hochstift Passau ein eigenes Fürstentum, dessen staatliche Grenzen aber nicht mit den kirchlichen Diözesangrenzen übereinstimmten. Zwischen den expansionsinteressierten Herrschaftsgebieten der bayrischen Kurzfürsten und Könige auf der einen Seite und der Habsburgermonarchie auf der anderen Seite war die Unabhängigkeit des Passauer Hochstifts immer bedrängt. Passau lebte vom Bistum und seinen großen Einnahmen aus den Zahlungen der Gläubigen an die Kirche. Beliebt war die religiöse Herrschaft der Bischöfe aber oft nicht und es gab zahlreiche Aufstände, zuletzt 1367/68, welche die Bischöfe allerdings blutig niederschlagen ließen. In ihren Kerkern und Verließen ließen die Bischöfe Evangelische, Täufer und anderen vom Katholizismus abtrünnige gefangen halten und hinrichten.

Auf dem Domplatz steht ein Denkmal für den bayerischen König Max I. Joseph. Es diente zur Machtdemonstration des neuen Herrschers nach der Eingliederung des Fürstentums Passau nach der Säkularisation 1803 in das Königreich Bayern.

Straßenszene

Rathaus

Straßenszenen. Die Altstadt ist von Häusern im Inn-Salzach-Stil geprägt.

Die Veste Oberhaus steht als Burg hoch oben auf der linken Seite der Donau, gegenüber der Altstadt von Passau. Gegründet im Jahr 1219, war sie für die meiste Zeit die Burg und Residenz des fürstlichen Bischofs vom Hochstift Passau. Die weit sichtbare Inschrift 1499 (mit der mittelalterlichen Schreibweise der 4 als halbe Ziffer 8) auf der Fassade zeigt nur eines der Baujahre der bis 1800 immer wieder erweiterten Burg. Mit der Säkularisation 1802 verlor der Bischof den Besitz. Napoleon I. benutzte die Festung in seinem Feldzug gegen Österreich. Sie wurde dem Verbündeten Bayern als Grenzfestung gegen Österreich zur Verfügung gestellt. 1805 ergab sich die Festung der österreichischen Armee. Nach dem Wiener Kongress wurde sie für fast ein Jahrhundert von der bayerischen Armee sowohl als Festung als auch ab 1822 bis 1918 als Staatsgefängnis für politische Gefangene und als Militärstrafanstalt benutzt.

Das Niederhaus wurde um 1250 als Burg auf der Spitze der felsigen Landzunge am Zusammenfluss von Ilz und Donau unterhalb der Veste Oberhaus gebaut. Im Krieg von 1805, in dem Bayern mit dem napoleonischen Frankreich gegen die angrenzende Habsburgermonarchie stand, wurde die Anlage einerseits als Magazin für Kriegsgerät und andererseits als Sperrfort zur Absperrung des Schiffsverkehrs auf der Donau genutzt. Damit die Artillerie auf der Veste Oberhaus auf von österreichischer Seite angreifende Soldaten schießen konnte, wurde der neunstöckige Turm auf vier Stockwerke abgebrochen und der östliche Bergfried zur Hälfte abgerissen.

Blick über die Donau auf Passau

Brauerei Hacklberg

Samstag, 29. Juni 2024

Pinkafeld

29.6.2024

In der burgenländischen Stadt Pinkafeld (ungarisch Pinkafő) habe ich ein Fußballspiel besucht. 5.900 Menschen leben hier.

Der ehemalige Bahnhof. 1888 war die Pinkatalbahn von Szombathely nach Altpinkafeld als ungarische Lokalbahn (Szombathely–Pinkafő-vasútvonal) in Betrieb genommen worden. 1925 wurde die Eisenbahn, mittlerweile in Österreich, nach Friedberg in der Steiermark verlängert. 2011 hat man im Zuge der Reduktion des Bahnverkehrs den Personenverkehr auf der Strecke eingestellt.

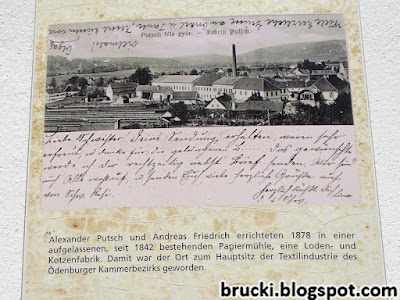

Industriegeschichte der ehemaligen Textilindustriestadt Pinkafeld

Evangelische Pfarrkirche aus dem Jahr 1785. Damals noch ohne Turm gebaut, weil Kirchtürme nur katholischen Kirchen erlaubt waren. Evangelische Kirchenbauten wurden damals unter Kaiser Joseph II. 1780 erlaubt, mussten aber versteckt und abseits der Hauptstraße stehen. Der Turm kam dann 1822 dazu.

Straßenszenen. Von der magyarischen Eroberung des Landes um das Jahr 900 bis zur Abtrennung und Angliederung an Österreich 1921 war Pinkafeld ein Jahrtausend lang Teil Ungarns. Die Bevölkerung war hier auch der ungarischen Seite der Grenze zur Steiermark überwiegend deutschsprachig. 1920, im letzten Jahr in Ungarn, waren 12% der Bevölkerung Pinkafelds ungarisch. Heute ist es nur mehr 1% und damit weniger als der kroatische Anteil von 1,6%). Bei den ungarischen kriegerischen Aktionen gegen die österreichische Gendarmerie und deren Inbesitznahme des Burgenlands 1921 wurde auch in Pinkafeld gekämpft.

Seit 2020 gedenkt am Platz der Erinnerung vor dem Rathaus ein Denkmal den von den Nazis ermordeten 33 Pinkafelderinnen und Pinkafeldern. Es waren Jüdinnen und Juden, Widerstandskämpfer, Roma und Opfer der NS-Euthanasiemorde von Behinderten. Das Denkmal des Künstlers Gottfried Reszner besteht aus abgebrochenen Steintafeln als Symbol für die Zerstörung sowie aus Glas, das für die Zerbrechlichkeit steht. Über 1.000 südburgenländische Roma wurden von den Nazis vom Bahnhof Pinkafeld zur Ermordung in KZ deportiert.

Katholische Pfarrkirche, 1773 bis 1807 errichtet und 1786 eingeweiht.

Neues Rathaus aus dem Jahr 1954

Straßenszene

Das Rindsmaullsche Gutshaus („Altes Rathaus“) wurde Anfang des 17.Jh. errichtet und ist das älteste erhaltene Bauwerk in der Stadt. Von 1728 bis 1954 wurde es als Rathaus genutzt. Seit 1989 ist hier das Stadtmuseum.

Nachdem der Habsburgerkaiser Friedrich III. 1445 die Herrschaft über Pinkafeld bereits einmal als Pfand erhalten hatte, aber 1459 ein ungarisches Heer den Ort wieder erobert hatte, hielten die Habsburger von 1463 bis 1644 erneut die Herrschaft über Pinkafeld. 1644 erwarben sich die Batthyány die Herrschaft über Bernstein mitsamt Pinkafeld und teilten sie 1669 unter verschiedenen Familienmitgliedern in zwei Herrschaften Bernstein und Pinkafeld auf. In Pinkafeld ließen sich die Batthyány auf Kosten ihrer Untertanen das Schloss Batthyány im 18./19.Jh. als Residenz errichten. Mit Umbauten aus den Jahren 1949 bis 1952 zum heutigen Aussehen wird die Anlage nun als Berufsschule genutzt.

PinkAfeld

Samstag, 15. Juni 2024

Šternberk

15.6.2024

In der tschechischen Stadt Šternberk (deutsch früher Sternberg oder Mährisch Sternberg) habe ich ein Fußballspiel besucht. 13.000 Menschen leben hier.

Die Burg (Hrad Šternberk bzw. deutsch Burg Sternberg) ließ sich Mitte des 13.Jh. die böhmischen Adeligen Šternberkové (deutsch Sternberg) aus dem südöstlich von Prag liegenden Český Šternberk (Böhmisch Sternberg) von seinen neuen Untertanen hier errichten, nachdem er die Herrschaft über sie vom böhmischen König Ottokar II. Přemysl 1253 als Gegenleistung nach der Teilnahme an einem krieg erhalten hatte. Von 1695 herrschten hier die Liechtenstein (bis zur Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg 1945), welche die Burganlage 1886 zur heutigen Ansicht umbauen ließen.

Straßenszenen. Nahe der Burg entstand eine Siedlung, die im Jahr 1296 erstmals schriftlich als Stadt erwähnt wurde. Die mit Waffengewalt durchgeführte Wiederdurchsetzung der katholischen Religion (Gegenreformation) ab 1624 führte durch Emigration zu einem starken Rückgang der tschechischen Bevölkerung. Dafür zogen aus Schlesien viele Leute hierher und die Stadt wurde für vier Jahrhunderte überwiegend deutschsprachig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutschsprachige Bevölkerung infolge der Verbrechen der Nazis vertrieben.

Abonnieren

Kommentare (Atom)